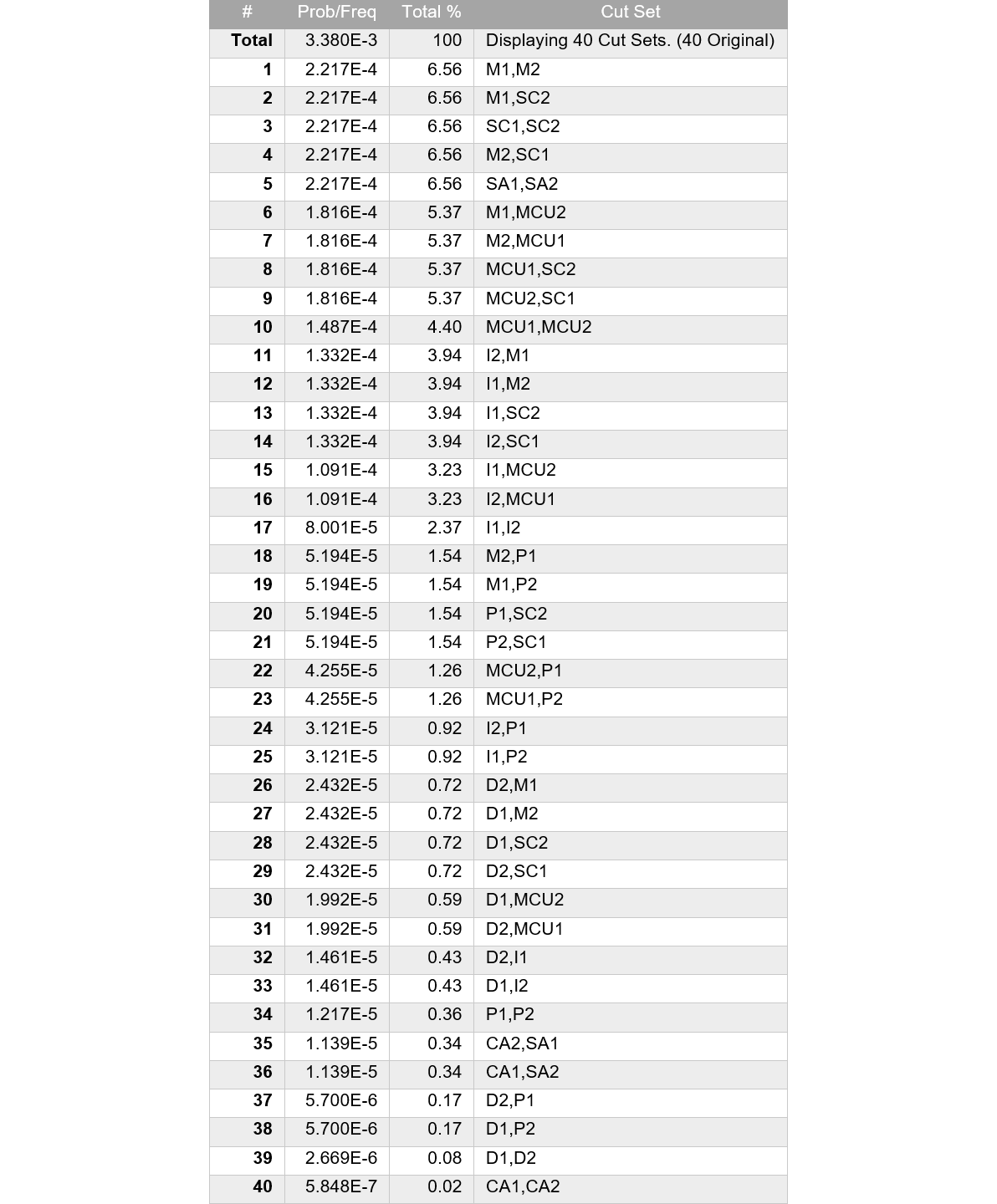

|

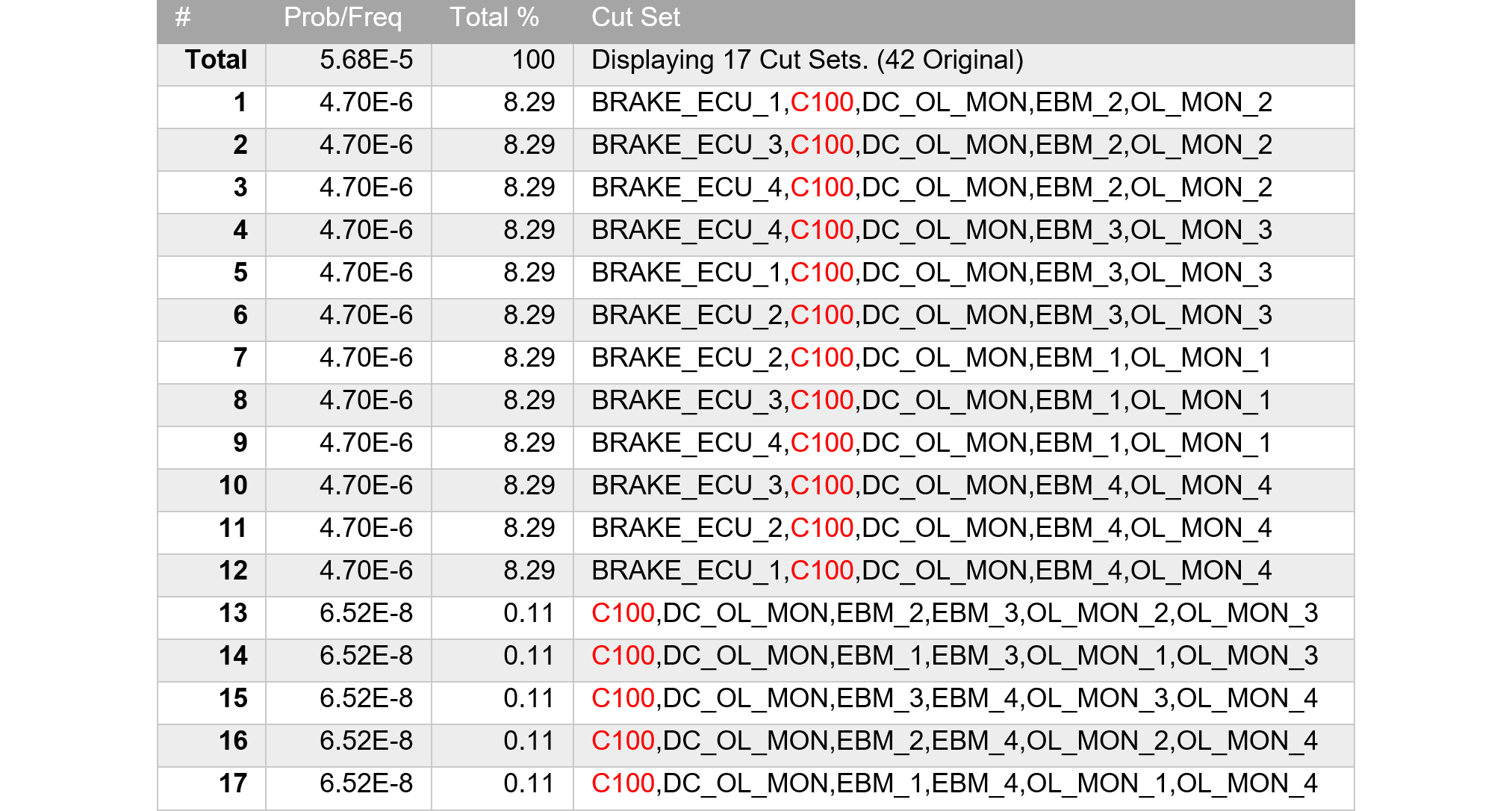

24 |

PMHF計算に関する積分公式 (2) |

|

#223に示した理由により、本稿の議論は全て取り消します。

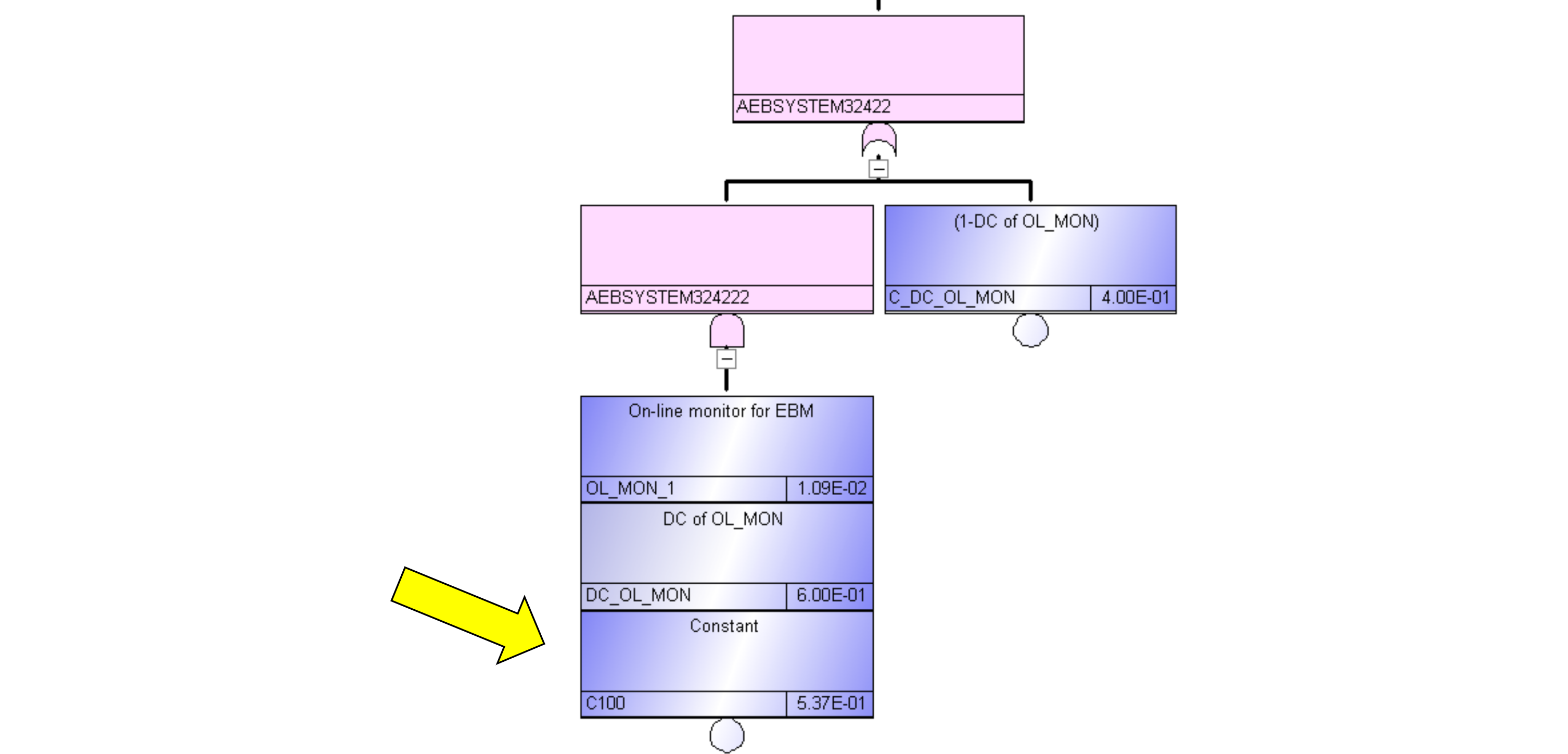

ISO 26262のPMHFの導出の場合、確率積分を実行する際に次の(225.1)が出てくるため、あらかじめ結果を導出しておき、後程積分公式として使用します。

$$

\img[-1.35em]{/images/withinseminar.png}

\tag{225.1}

$$

部分積分により、

$$

\require{cancel}

(225.1)=\left[\frac{t e^{-\lambda t}}{-\lambda }\right]_0^{\tau}

-\int_0^{\tau}\frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda }dt

=\left(\frac{\tau e^{-\lambda\tau}}{-\lambda }\right)

-\left[\frac{e^{-\lambda t}}{\lambda ^2}\right]_0^{\tau}\\

=-\frac{\tau}{\lambda}e^{-\lambda \tau}

+\left(\frac{1-e^{-\lambda\tau}}{\lambda ^2}\right)\\

\approx-\frac{\tau}{\lambda}\left(1-\lambda\tau+\frac{1}{2}\lambda^2\tau^2\right)

+\frac{1}{\lambda^\bcancel{2}}\left(\bcancel{\lambda}\tau-\frac{1}{2}\lambda^\bcancel{2}\tau^2+\frac{1}{6}\lambda^{\bcancel{3}2}\tau^3\right)\\

=-\frac{1}{\bcancel{\lambda}}\left(\bcancel{\tau}-\bcancel{\lambda}\tau^2+\frac{1}{2}\lambda ^\bcancel{2}\tau^3\right)

+\frac{1}{\bcancel{\lambda}}\left(\bcancel{\tau}-\frac{1}{2}\bcancel{\lambda}\tau^2+\frac{1}{6}\lambda^\bcancel{2}\tau^3\right)\\

=\frac{\tau^2}{2}-\frac{\lambda\tau^3}{3}

\tag{225.2}

$$

積分範囲が$[0, \tau)$ではなく、$[0, T_\text{lifetime})$の場合で車両寿命で平均化する場合は、$\tau$を$T_\text{lifetime}$と置きなおせば、

$$

\frac{1}{T_\text{lifetime}}\int_0^{T_\text{lifetime}} t e^{-\lambda t}dt

=\frac{T_\text{lifetime}}{2}-\frac{\lambda T_\text{lifetime}^2}{3}\tag{225.3}

$$

と求まります。