|

28 |

FM-7 ROM吸出し器の改版 (10) |

実験&PICプログラムの修正

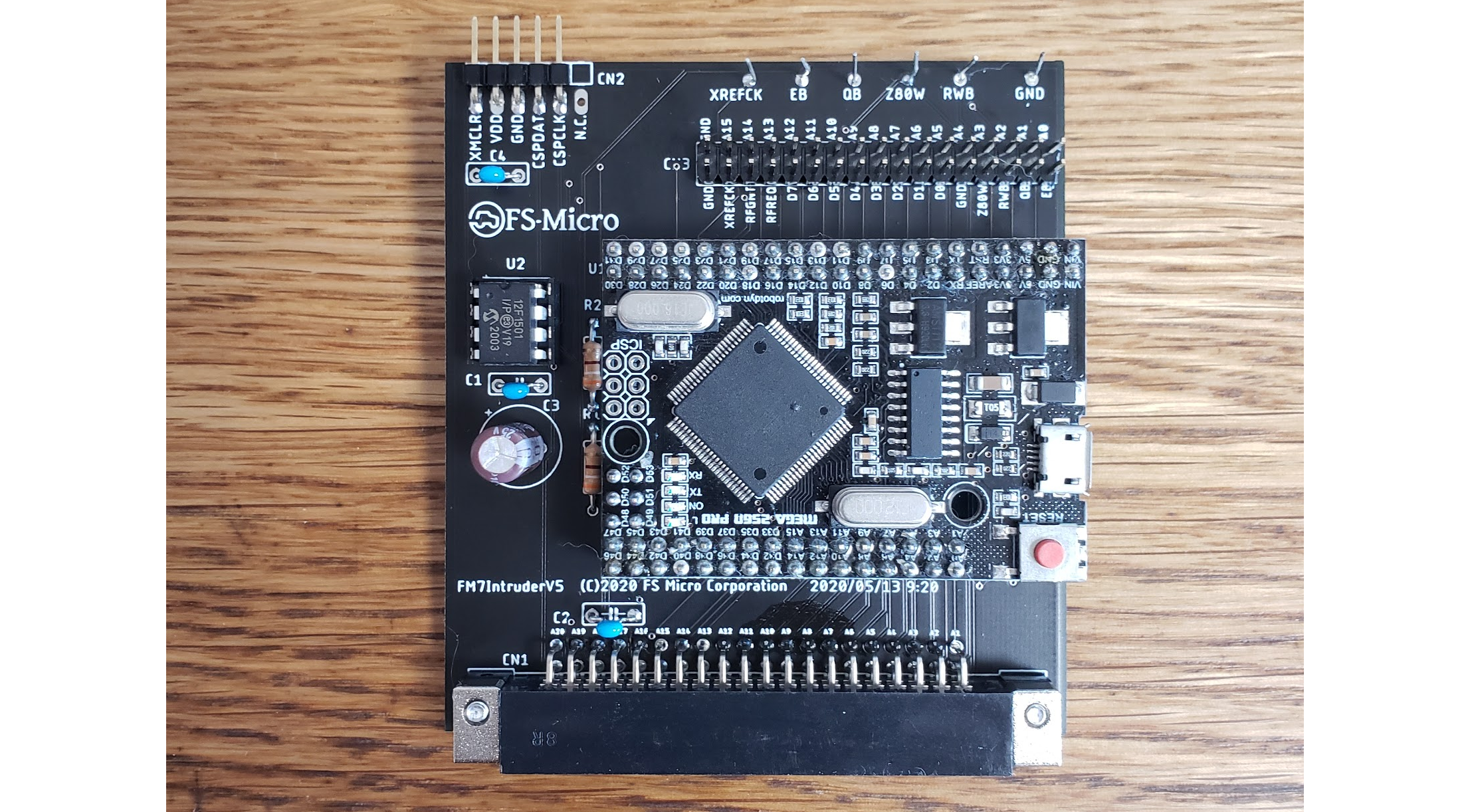

組み立てたボードを図265.1に示します。

void TMR2_DefaultInterruptHandler(void){

if (Z80W_GetValue() == 0) {

XREFCK_SetDigitalOutput();

XREFCK_SetHigh();

RFREQ_SetHigh();

while (RFGNT_GetValue() == 0);

XREFCK_SetLow(); XREFCK_SetHigh();

XREFCK_SetLow(); XREFCK_SetHigh();

XREFCK_SetLow(); XREFCK_SetHigh();

XREFCK_SetLow(); XREFCK_SetHigh();

RFREQ_SetLow();

XREFCK_SetDigitalInput();

}

}

実験

62.5 usecに4発のリフレッシュを実験しました。リフレッシュ期間は3.8 usecであったので、Arduinoに割込みをかけた場合はほとんど100%がリフレッシュであったのに比べて、PICによるリフレッシュ時間の割合は6%に激減しました。

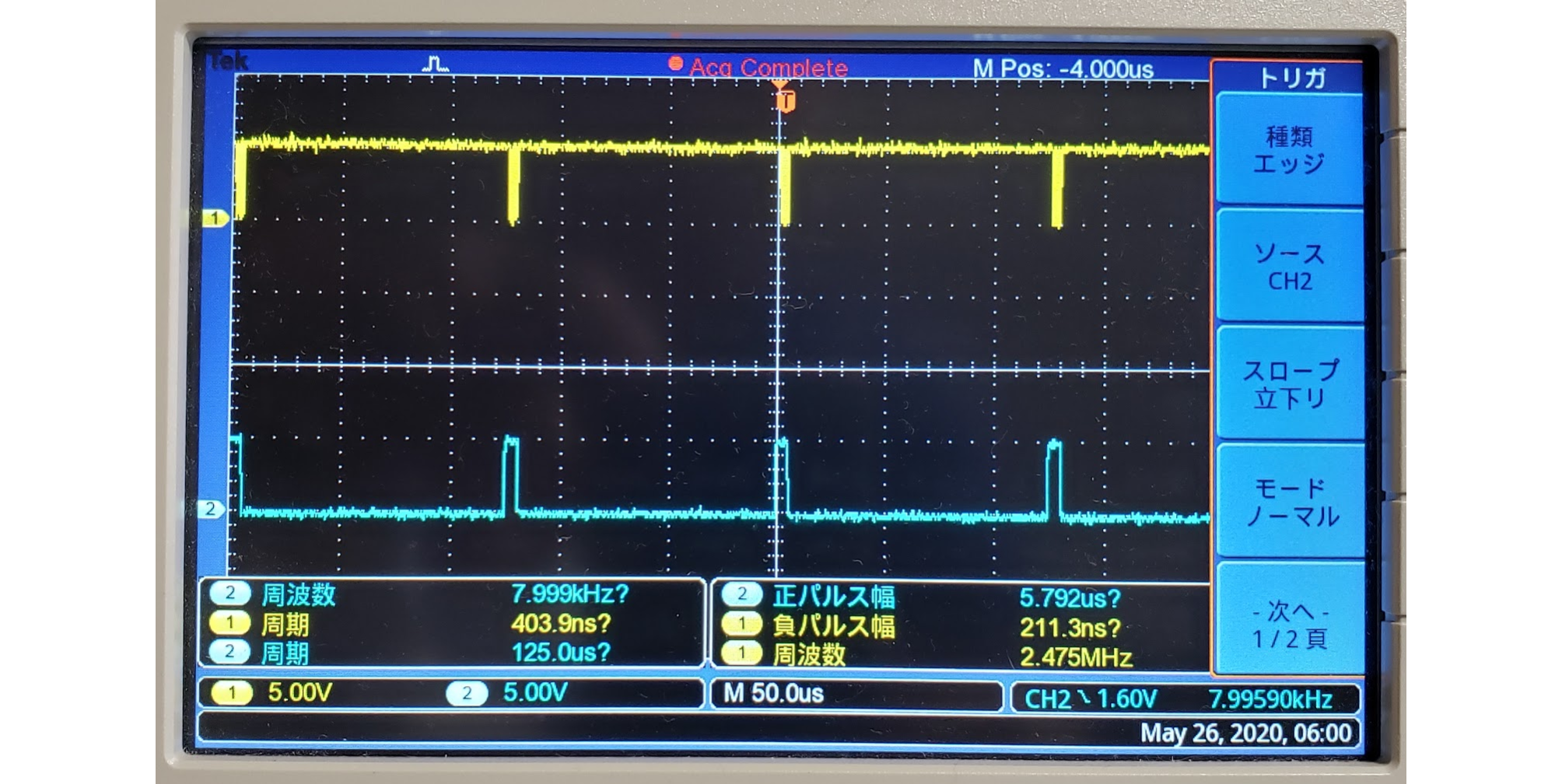

さらに125 usecに8発を試してみます。図265.2、3にその場合のリフレッシュの波形を示します。PICを用いることで125 usec(8発)ではリフレッシュの割合を4.6%まで下げる事ができました。

結論

実験結果としては、熱はかけていないものの、180 secまでノーエラーで経過しており、リフレッシュ回路は問題ないものと判断します。

表265.1にリフレッシュ回数とオーバヘッドを示します。

| 周期[usec] | リフレッシュ回数 | リフレッシュ時間[usec] | オーバヘッド[%] |

|---|---|---|---|

| 15.625 | 1 | 2.3 | 14.72 |

| 31.25 | 2 | 2.8 | 8.96 |

| 62.5 | 4 | 3.8 | 6.08 |

| 125 | 8 | 5.8 | 4.64 |

| 250 | 16 | 9.8 | 3.92 |

| 500 | 32 | 17.8 | 3.56 |

| 1,000 | 64 | 33.8 | 3.38 |

| 2,000 | 128 | 65.8 | 3.29 |

Leave a Comment