|

1 |

FM-7 Z80カードの調査 (2) |

ライト時のデータバス衝突

FM-8もFM-7も、オプションのZ80カード上のデータバスバッファには、双方向バッファ74LS245を使用しています。245ではDIRにより方向制御を行いますが、6809の場合方向制御は$\text{R/}\overline{\text{W}}$信号であり、ノーマリリードです。ノーマリリードとは、ライト時以外は常にリード方向、すなわち周辺からCPU方向にバスバッファの方向を向ける制御方式です。Z80にも似たような信号であるライト時を示す$\overline{\text{WR}}$があるため、FM-8のZ80カードではこれをデータバスバッファのDIRに接続していました。

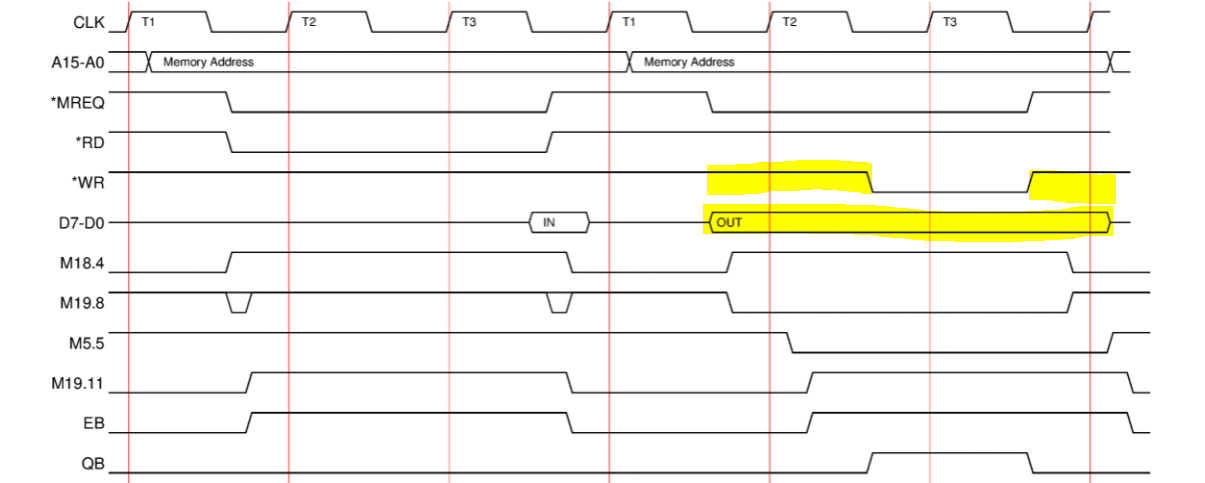

ところが、図267.1を見るとわかるように、$\overline{\text{WR}}$はストローブ信号であり、データバスバッファの方向制御に使用すると、

- T1のクロックの立下りからT2のクロックの立下りまで(1クロックのデータセットアップタイム)

- T3のクロックの立下りから立上がりまでの間(0.5クロックのデータホールドタイム)

の2つの期間において、CPUはデータを出力しているにも関わらず、バッファはリード方向となっています。すなわち、Z80と245の間でバスが衝突します。

通常、Z80システムではデータバスバッファのDIRには$\overline{\text{RD}}$を用います。すなわち、Z80はノーマリライトバスアーキテクチャです。

バス衝突の解消

まず、データバスバッファのDIRに$\overline{\text{RD}}$を用いれば、CPUとバスバッファの間のバス衝突は解消できます。FM-7のZ80カードではこの方式をとりました。

次に問題になるのがシステムバスのRWBです。データバスバッファ方向制御が$\text{R/}\overline{\text{W}}$であることから、同じ信号をシステムバスに出力するのが最も容易ですが、一方、これはノーマリライトのバスアーキテクチャであることを意味します。従って、システムバスアーキテクチャの変更にはリスクがあるため、無理やりノーマリリードの信号を作り出しています。

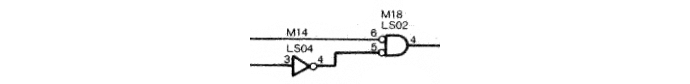

まずM18.4によりリフレッシュでないメモリ要求信号(!RFSH & MREQ)を作成します。

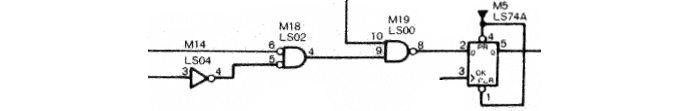

これはリードとライトの両方でアサートされるため、次の図のように$\overline{\text{RD}}$信号で打ち消し、ライト信号を取り出します(M19.8)。これは同時変化の信号の論理を取っているため、M5のDFFを用いてクロックで叩きます。これが基本的に$\text{R/}\overline{\text{W}}$となります。

バス衝突の確認

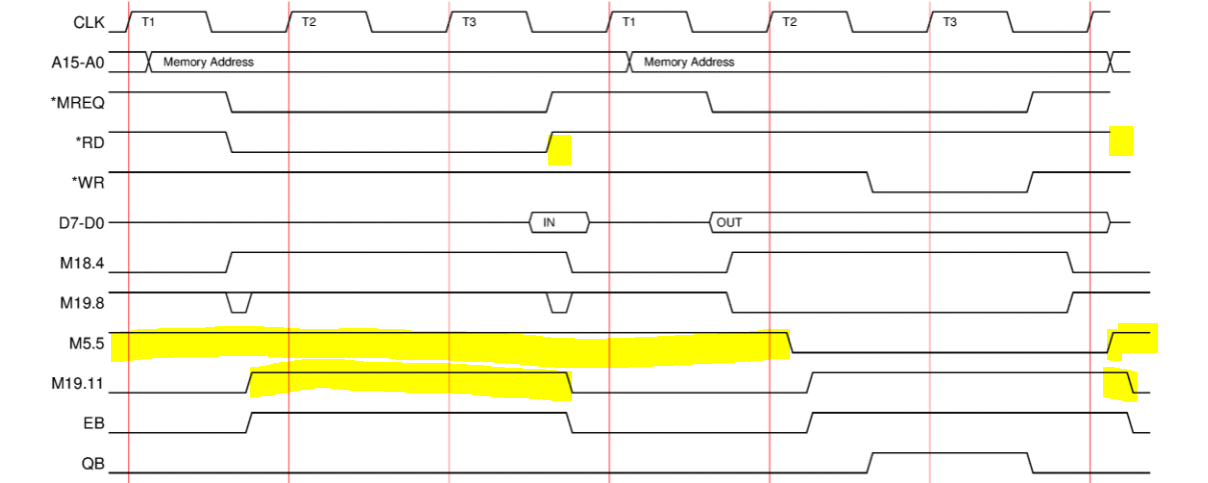

上記のとおり、バスの方向制御を作成しましたが、残るのはデータバスバッファ(ノーマリライト)と周辺(ノーマリリード)の間でのバスアーキテクチャの食い違いであり、この間でのバス衝突です。以下ではこれを確認します。バッファの衝突の可能性があるのは、

- 周辺バッファはリード方向

- データバスバッファはライト方向

であるから、下図において、M5.5($\text{R/}\overline{\text{W}}$)=Hのときです。さらにEB=Hの時に周辺からデータが出力されます。一方、データバスバッファは$\overline{\text{RD}}$=Hの際に周辺方向になるため、これらをANDすれば、リードサイクルのEBの後縁及び、ライトサイクルのEBの後縁のみであり、DCパスは無いことが確認できました。

Leave a Comment