|

4 |

RAMS 2020での論文発表 |

|

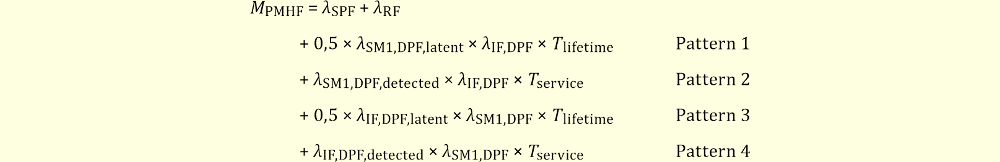

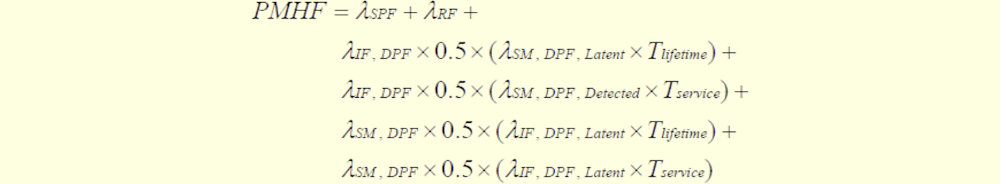

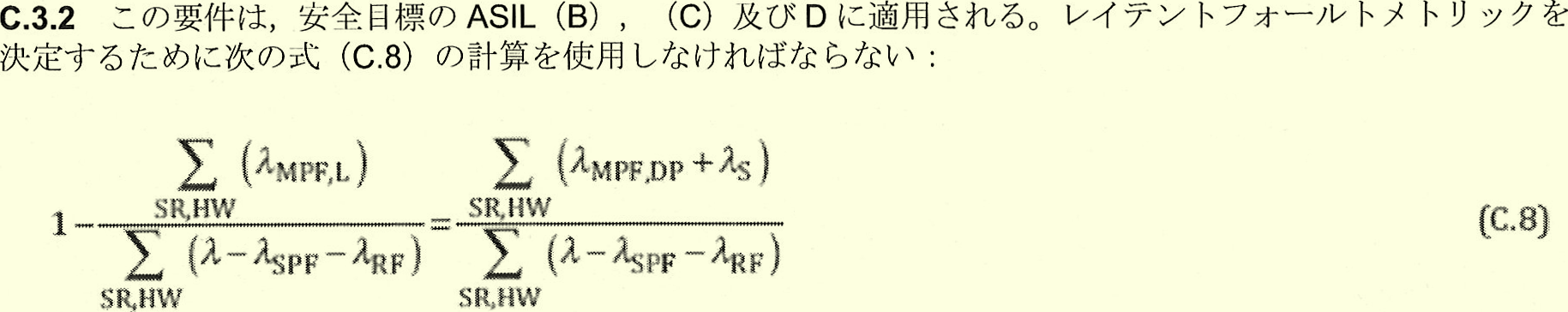

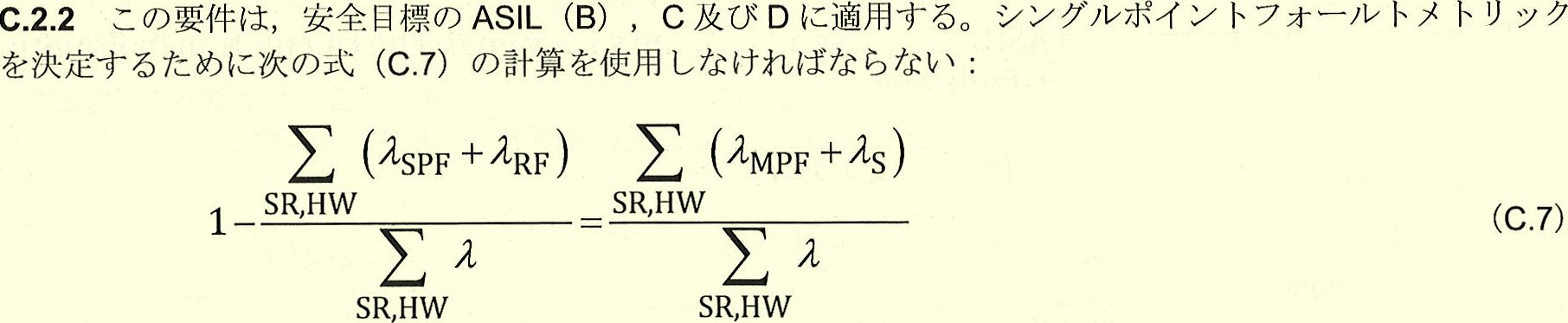

プレスリリースで案内のとおり、去る1月27日から4日間、米国カリフォルニア州パームスプリングスで開催された、RAMS 2020${}^{\dagger 1}$において、PMHF${}^{\dagger 2}$に関する論文を発表しました。論文の題名は"Generic Equations for a Probabilistic Metric for Random Hardware Failures According to ISO 26262"です。邦題は「ISO 26262に準拠したランダムハードウェア故障の確率的メトリクスの一般式」であり、PMHFを正確に評価することを可能にするものです。RAMS 2020は、IEEE RS${}^{\dagger 3}$が主催する、信頼性工学に関する世界最高レベルの国際学会です。

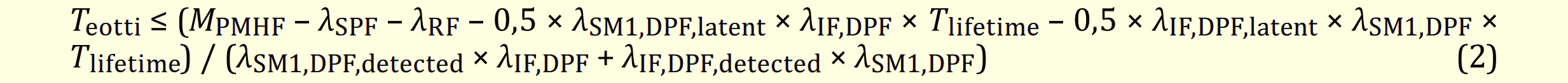

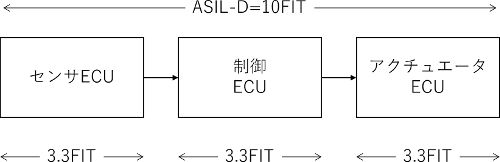

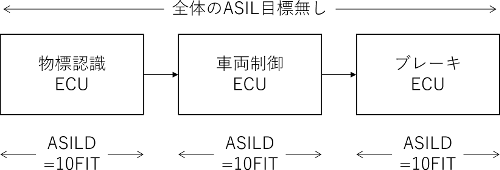

発表の内容は、IF${}^{\dagger 4}$及びSM${}^{\dagger 5}$から構成されるサブシステムにおいて、IFがISO 26262第1版に対応する修理不能なモデルと、第2版に対応する修理可能なモデルの2つを考案し、それに基づいたPMHF式を導出し、第1版とは一致、第2版とは不一致となることを示しました。次に第2版との不一致について、規格第2版のPMHFの過小評価と、EOTTI${}^{\dagger 6}$の過大評価を計算し、規格第2版は31倍もの過剰な設計制約となっていることを明らかにしたものです。

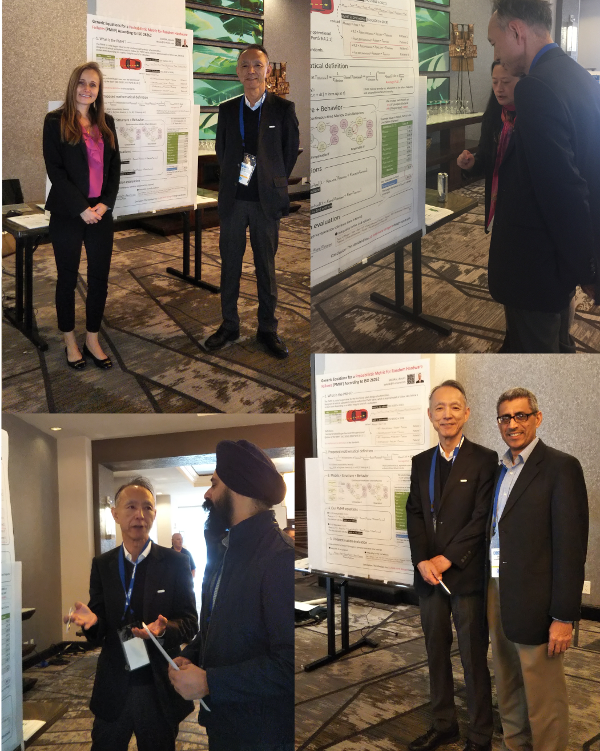

下の写真の向かって右はRAMS 2020のGeneral ChairであるDr. Julio Pulidoです。

下の写真の左上はColloquim Session ChairであるJess Leszczynskiと、右上はPaper Session ChairであるDongmei Chenと、右下はProgram Committee ChairであるOm Yadavとの写真です。

[追記]

論文の公開場所は、以下のIEEE Xploreです。

https://ieeexplore.ieee.org/document/9153704

${}^{\dagger 1}$RAMS 2020: The 66th Annual Reliability & Maintainability Symposium

${}^{\dagger 2}$PMHF: Probabilistic Metric for random Hardware Failures ⇒用語集

${}^{\dagger 3}$RS: Reliability Society

${}^{\dagger 4}$IF: Intended Functionarity ⇒用語集

${}^{\dagger 5}$SM: Safety Mechanism ⇒用語集

${}^{\dagger 6}$EOTTI: Emergency Operation Tolerance Time Interval⇒用語集